和歌山の山奥で出会った電子基準点

夜、都合により車が必要だったため、初めて妻をバドミントンの練習場である富里体育館まで送迎しました。 そのとき、入口付近の奥に車のライトで銀色に輝く円柱状の物体が目に留まりました。

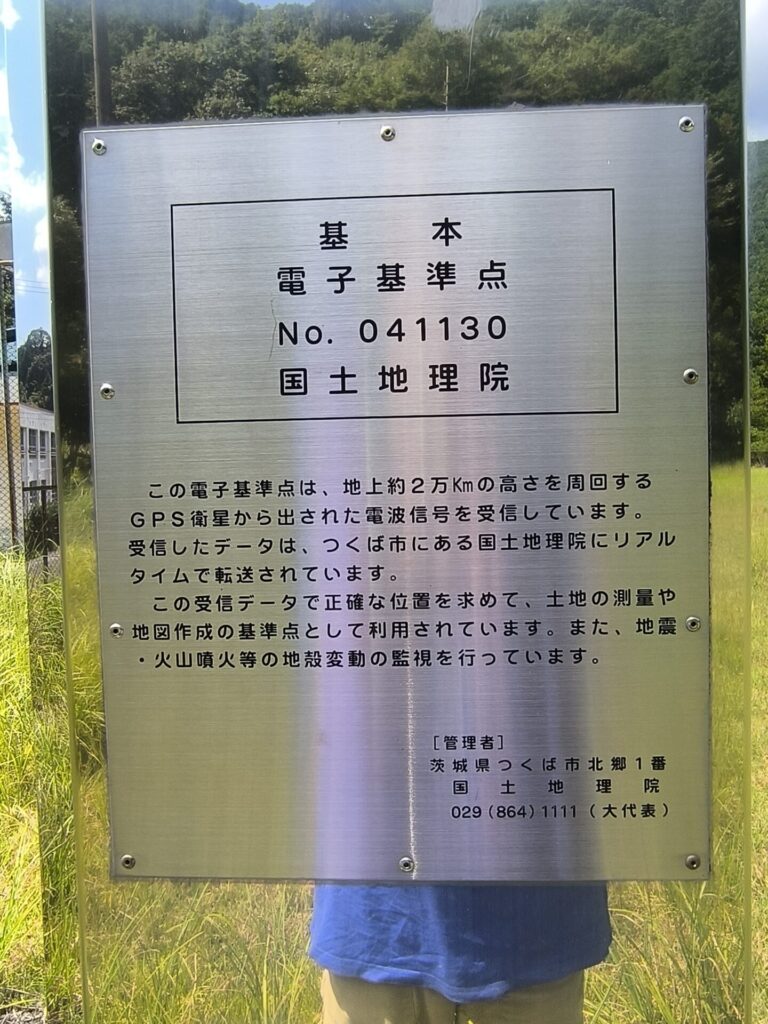

「ん?どこかで見たことがあるような…」と思い、帰宅後に調べてみると、それが「電子基準点」であることがわかりました。昔、仕事で調査した記憶がよみがえってきました。でも、「電子基準点」って、あまり知られていないですよね。

これは、国土地理院が全国約1,300か所に設置・管理しているGNSS(全球測位衛星システム)の連続観測点です。米国のGPSや日本の「みちびき」など、各国のGNSSからの測位信号を24時間365日受信し、地殻変動や地震活動を高精度に観測しています。

「こんな山奥の大塔地域に、なぜ?」と思い、さらに調べてみると… 富里体育館にあるのは「和歌山大塔電子基準点」と呼ばれているそうです。

電子基準点は、地域の地形や観測目的に応じて設計されており、それぞれに独自の特徴があります。たとえば、海岸に近い場所では津波や地震の観測に特化したデータを収集することもあり、都市部では建物の影響を考慮した配置がされています。一方、和歌山のような自然豊かな地域では、山岳地帯や河川流域の動きに焦点を当てた設置が行われていることが多いです。

また、観測機器やアンテナの種類も基準点ごとに異なり、それぞれの設置場所の条件に最適化されています。「和歌山大塔電子基準点」では、地震観測や地殻変動の監視に特化した設計がなされており、高精度で安定した観測データを提供しているそうです。

大塔地域の豊かな自然に囲まれながら、こうした最先端の科学技術がすぐ近くにあるというギャップが、何とも魅力的に感じられました。都市部では見逃してしまいそうな存在も、この静かな環境の中では一層その輝きを放っているように思います。

今、反省しています。 前回投稿した打越城もそうですが、この電子基準点も何度もそばを通過していたのに、まったく気づきませんでした…。 これをきっかけに、普段目にしている景色や物事にもっと目を向けてみようと思うようになりました。 それが、私の生活にさらなる彩りを加えてくれる予感がしています。

最後まで読んで頂いてありがとうございます。